姐姐元调年级第三,比第一名差2分。好棒啊!

姐姐元调年级第三,比第一名差2分。好棒啊!

百日誓师大会,学生代表发言,还有她自编自导自演自剪自配音的视频作品。

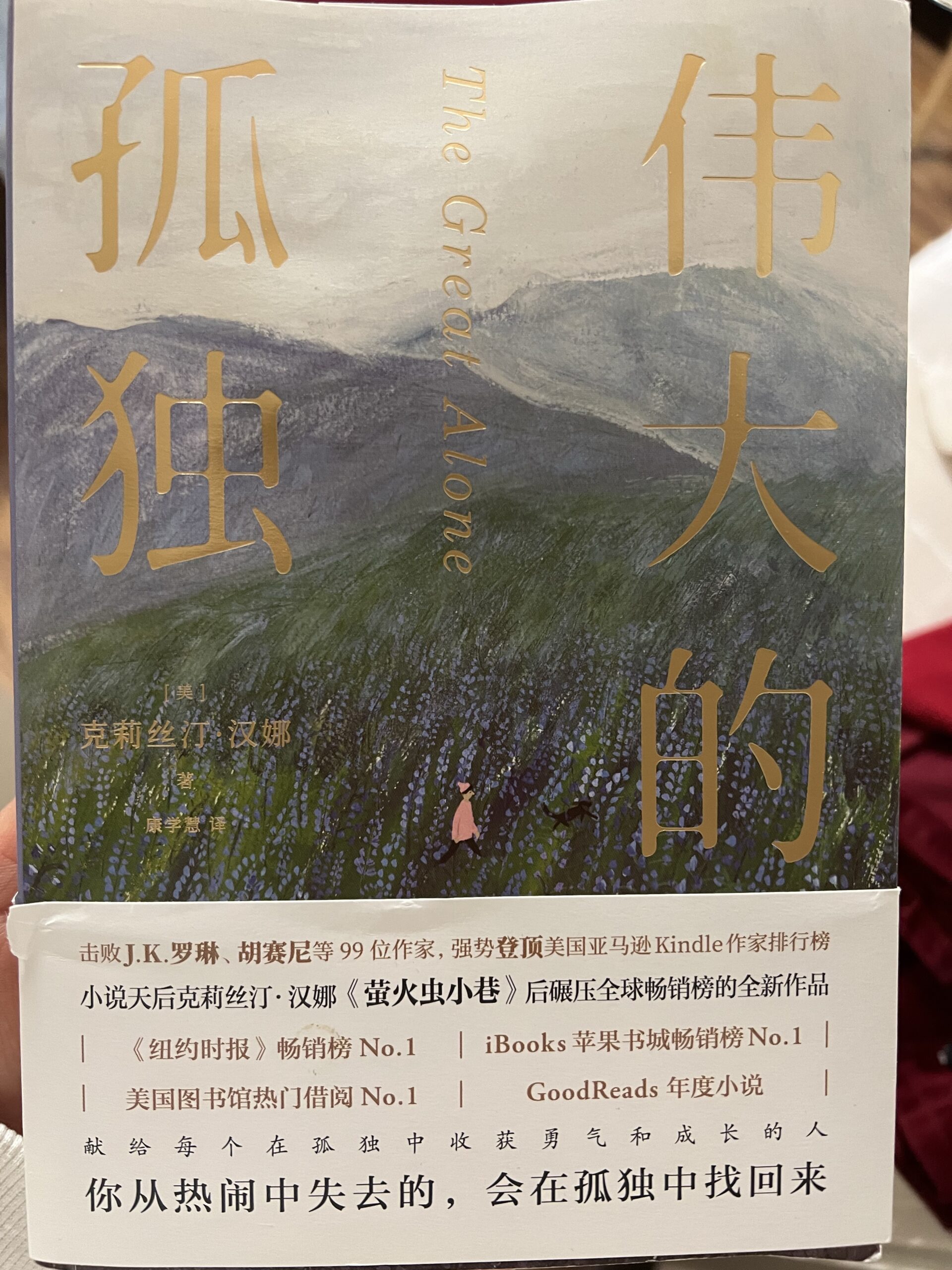

越来越觉得克莉丝汀·汉娜是十分擅长描写感情的作家,看过她的《萤火虫小巷》、《再见萤火虫小巷》和《夜莺》,里面的亲情友情爱情都细腻、丰满而真实,我总能共情动情。《伟大的孤独》这本也不例外。

部分故事情节源自摘抄。

爱人的爱

其中两段爱情的描绘是本书最大的亮点。它们相互比照、印证,引发读者思考——到底什么是真正的“爱”。

一是恩特与珂拉。他们的相遇大概是顶顶常见的一个相遇。富家女遇见一个魅力难挡的年轻男孩,那时她正处于叛逆期,对世界有无限的冲动欲望。并且她爱他,这已足够成为一切的理由。于是,她逃家了,私奔了,进入叵测的现实生活的密林,跟他“以爱为生”,为他生下女儿蕾妮。但战争改变了一切。恩特参加越战,成为俘虏,回到美国后,性情大改。原本英俊爱笑的他变得阴晴不定,脾气暴躁,多疑,偏执,他说自己患上了一种心理疾病,叫“总体应激反应”。他不信任这世界,觉得末日迫在眉睫,核冬天即将到来。他控制欲变得极强,珂拉与其他男人稍微有点亲近便暴跳如雷。他开始家暴,开始殴打珂拉。事后他都会后悔,都会道歉,都会承诺这是最后一次。然后,一次次地,重蹈覆辙。而珂拉并不觉得自己是受害者,还为他开脱,说他只是太爱她了。以至于年幼的蕾妮目睹父母这样的“爱”,疑惑着:“真的吗?大人的爱就是这样吗?”

其实以现在的眼光看,这就是一种典型的PUA了,珂拉依附、寄生在恩特的暴力上,并把那暴力美化成“爱”。书的开头便以帕蒂·赫斯特绑架事件这个斯德哥尔摩症候群的典型案例做了暗喻。珂拉饮下恩特心里有毒的东西,选择继续沉沦,没有想过逃离。他们是两个坏掉的人,却无法彼此修复,于是挣扎着,越陷越深。这样的以爱之名的“恶”,更是一种病。他们不是彼此的良医。

而另一段属于蕾妮跟迈修的爱情,则是恩特与珂拉的反面。他们认识的时候,都是十三岁。蕾妮是个高瘦的发育不良的女孩子,迈修是个金发的瘦男孩。两人都很孤独。他们在课室认识的时候,从生涩到兴冲冲地聊起《魔戒》等等小说,好像就奠定了彼此关系的基调——伙伴、理解,茫茫人海中彼此映照的两点微光。两人走近得很慢。因扭曲家庭的影响,蕾妮对人际交往总是怯弱而悲观,可迈修还是坚定地成为了她的朋友。中途迈修因为母亲的意外离世离开了阿拉斯加,离开了蕾妮。他回来时,他们都十七岁了。他们一直想念着对方,无可挽回地坠入爱河。他们的爱情剧烈、洁净、铺天盖地,仿佛夏天的第一次暴雨,夜空的第一场流星,将他们的灵魂轰碎成百万小碎片,又重新熔炼成一个晶莹的整体。然而,这样的爱情太过美满,也许是要遭天嫉的。

朋友的爱

恩特接受一位死去战友波·厄尔的遗赠,得到阿拉斯加的一小块土地。于是他带着妻女来了。那时,他的生活已经被自己搞得乱七八糟,他想要重新开始,而阿拉斯加,这片荒蛮、远离现代文明的土地,是最好的选择。他惧怕发展越来越快、他越来越不熟悉的世界。他以为换个地方,就能脱胎换骨。

回到故事的开始。一家三口踏上阿拉斯加,这片广大、壮丽而又险恶的土地。它也是本书名字的由来——罗伯特·谢伟思在诗中称它为“伟大的孤独”。

等他们来到阿拉斯加,才发现它不会窗明几净地宽待他们。在这片“伟大的孤独”上,首要的任务是:生存。阿拉斯加的气候跟寂静会让人发疯,它的冬天格外严酷,黑暗与寒冷足以要人命。迈修的妈妈便是深夜不慎跌入冰河而死。凶猛的熊、狼,其他野兽。食物匮乏。而珂拉“不会煮饭、烘焙、做果酱。来阿拉斯加之前,对她而言,所谓的生存必备技能是粘假睫毛和穿高跟鞋”,蕾妮也只是十三岁少女。在阿拉斯加生存,对他们而言,无疑是一项巨大的挑战。

幸好,阿拉斯加的人们热情善良,无私地帮助恩特一家。大玛芝,瑟玛,汤姆……他们施以援手,帮这个新来的家庭熬过艰难时日——教他们温室种菜,替他们架屋,成为他们的朋友。

汤姆想要改造阿拉斯加,让它更现代化,更先进,更宜居。可是恩特不允许这种行径,他觉得这种行径是在侮辱阿拉斯加,这也会让缓慢、古拙的阿拉斯加变成他极力逃离的那个新世界。他们的冲突愈发剧烈。而比起恩特,汤姆是个多么有风度的男人啊。蕾妮的一个想法让我记忆深刻:“(汤姆)放手转身,看到妈妈站在旁边,一脸惊恐,几乎快哭出来。蕾妮看出他将自己从暴怒的边缘拉回来。她第一次看到有男人肯这么做。”这是个不让情绪主宰自己的男人。我特别喜欢汤姆这个角色,喜欢并不是占有,他尽他所能帮助他喜欢的女人珂拉和她的女儿,不求回报。

母亲的爱

蕾妮的灵魂被阿拉斯加、被迈修的爱重新塑造了,她愈发觉得自己家庭的怪异,愈发想要逃离。高中毕业,她跟迈修申请了同一所大学,写自我介绍第一段引用了《魔戒》:“佛罗多,离开家门的路很危险。一旦踏上那条路,万一不小心失足,天晓得你会落到哪里。”想起他们的初见,不禁莞尔。

蕾妮把上大学的计划告诉了珂拉。珂拉决定帮她出逃。可计划并不顺利,出逃过程中,他们被恩特拦阻。迈修跟蕾妮逃到一处绝壁,蕾妮掉下悬崖,迈修为了救她也失足坠落。救援队将他们救起,迈修情况危殆,被送进医院。而蕾妮回到家,激愤之中告诉恩特她已怀孕,怀的还是恩特最憎恶的汤姆的儿子的种。恩特暴怒之下,殴打蕾妮,甚至想要将胎儿打掉。在此前,他虽然经常殴打珂拉,可从来没动过蕾妮这个女儿一根汗毛。他是爱这个女儿的。或者他的爱终究是一种占有欲。如果她被人“染指”,而且是被仇人的儿子“染指”,那不如将她毁灭。

一切发生得太快,来不及思考。也许是出于母亲保护儿女的本能,也许是珂拉终究被恩特的黑暗面激得清醒……她拿起猎枪,对准了恩特的后背。

到这里,我觉得珂拉的救赎已经完成了。这个拿枪的动作。这些年被黑暗剧毒的爱控制、侵蚀,她始终饮鸩止渴,把自己毒得面目全非。而拿起猎枪的那一刻,她是个全新的人。是独立的女性,清醒的女性。“宝贝女儿,这是男人的世界。”她在小说最开始对蕾妮说的话,想必她也已经收回。她救了女儿,救了自己。某种意义上说,她也救了恩特,她的丈夫,这个被自己困住的男人。

真正的重生,是母女逃亡多年,珂拉死后,蕾妮带着珂拉的自首信跟迈修的儿子,回到阿拉斯加——这片伟大的孤独,这片没有摧毁她反而重新塑造了她的,壮美严酷的土地——回到迈修的身边。她向警局坦承自己的罪,抛弃依傍多年的假身份,重新做回了蕾妮。

还有珂拉带着蕾妮回到原来的小镇,汇报自己的父母身边,父母竭尽全力帮助她们,将自己的事业、身份、安全置之度外,父母从没有去跟珂拉计较当年她的不懂事和叛逆,从没有怪罪她,那份宽容,那份无私的爱,也很让我动容。父母对孩子的爱就是无条件的,不求回报。

真正的爱情

这时的迈修,因为坠崖伤及头部,容貌身体都毁了,即便恢复多年,还是像个被勉强缝合的布娃娃。可我们知道,他比任何一个健全的人都要完整。他那样勇敢,那样坚定,那样自省。他敢于爱,敢于守护,敢于拯救。过了这么多年,他也仍旧敢于说出他爱蕾妮的全部。他们用整个灵魂在相爱,无论相隔多远,相隔多久,他们的灵魂依然那么契合,那么明亮地辉映对方。这就是真正的爱,是两个人的重生。

克莉丝汀·汉娜用细腻而又犀利的笔触描写了两段爱情,描写了珂拉伟大的母爱,描写了阿拉斯加土地上的这群人,以及这群人的羁绊。如此栩栩如生,仿佛沉浸式电影。看了作者最后的“致谢”,发现原来她曾在阿拉斯加生活,便恍然了。她兼顾了故事性与文学性,在吸引人不断看下去的情节里糅入优美的叙述跟深刻的思考。她塑造的人物如此骨肉丰满,如此令人心折。接近故事结束,从珂拉死的时候就总难以止住眼泪,看得太投入了,像与他们相交一场,终究告别。除了蕾妮跟迈修两段呼应的“全部”的告白,他们的儿子小迈说的:“妈咪很爱他,超过月亮和星星,就像爱我一样。”也让我潸然泪下,那溶溶的暖意,足以慰藉被浮世尘劳消磨得日渐干涸的心。

这是本在找寻“爱”的真义,也让人相信“爱”的小说。

冻土之上,天空之下,还会有爱。爱永远存在,不会消失,就像阿拉斯加的四月,破春融冰,世界重整,大地改头换面,袒露出被冰雪掩盖的草籽,只要一滴温热的泪,便芊芊绵绵,远至天涯。

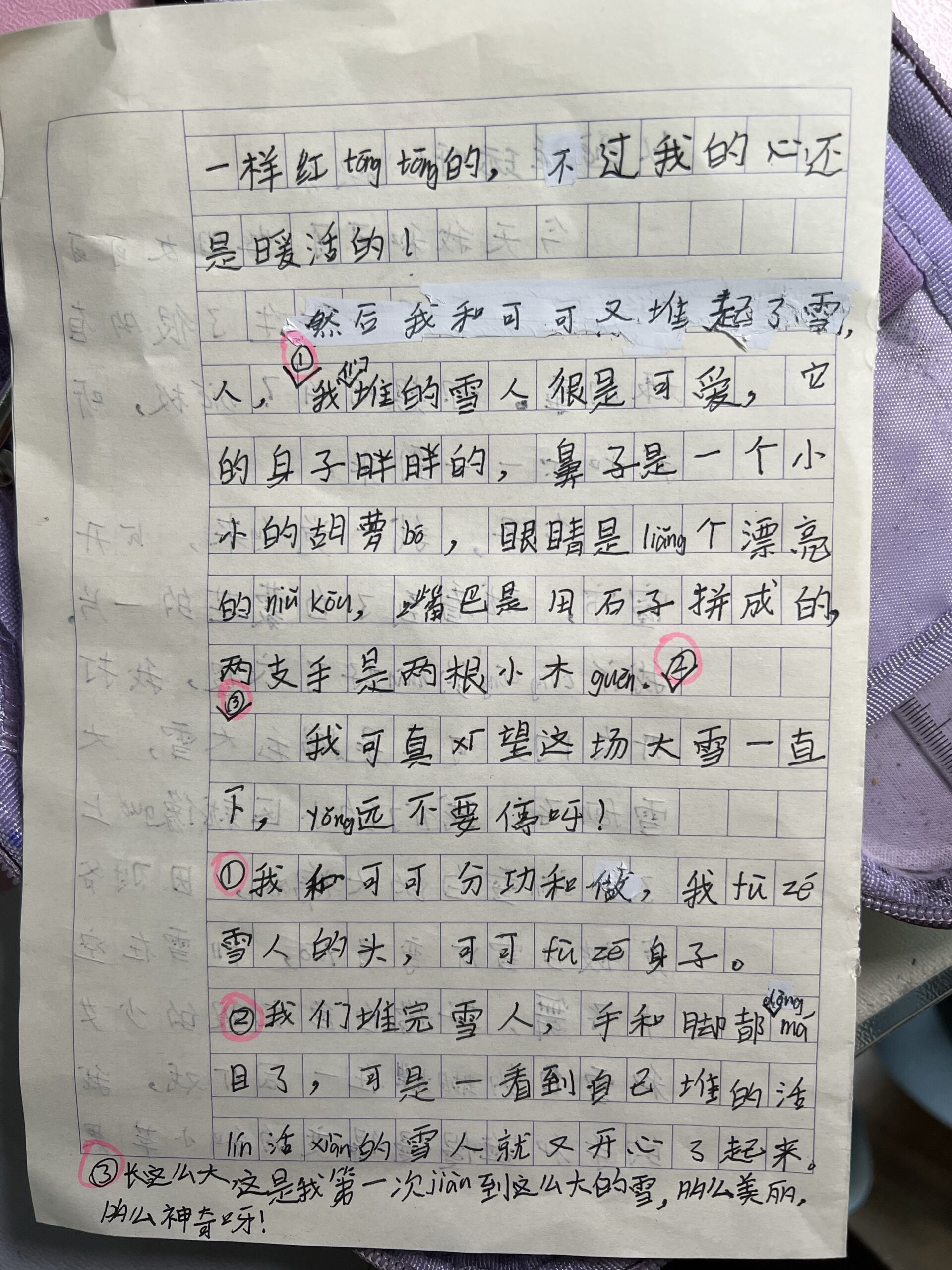

说来也是巧合,看这本书的时候,正好是春节前后,正值两段武汉大雪纷飞,全城冰冻,寸步难行,让我更能体会阿拉斯加的冰天雪地的生活,更有代入感。

雪已停,冬已往,春天来了。

已经读完克里斯汀汉娜四本书,个人觉得最喜欢的最了不起的还是《夜莺》,没有之一。

接下来继续翻开《四面风》…

今天和弟弟分别,当着他的面,我装作若无其事。在楼下,我抱着弟妹哭得泣不成声。

不舍,心疼,无助。

我发现我真的好爱他。

虽然有天气预报,但是依然没有想到雪会这么大。

人生所追求的一切当中,唯有爱,能伴我们度过生命的任何关卡,不论悲喜,跨越生死。

在《萤火虫小巷》读完后,迫不及待想读续集,立即拾起,三天读完《再见,萤火虫小巷》。将救赎、原谅和希望作为主体,在书中可以更加强烈地体会到,凯蒂和塔莉不朽友情所支撑的,治愈伤痛、走出阴霾的力量。

《再见,萤火虫小巷》是继《萤火虫小巷》之后的续集作品。一个讲述友谊与自我救赎的美好而感人的故事。书中采用日记的形式,以第一人称的口吻描写了凯蒂去世后,她所爱的家人和朋友的心里创伤以及无序的生活。

(部分情节转述自摘抄)

你走了,我们的世界一片混乱甚至黯然失色 。

离别是悲伤的,当凯蒂丢下正值青春期的女儿和两个年幼的双胞胎儿子时,作为他的丈夫,是有多么的无助。

对凯蒂视为至亲姐妹,如同家人般相伴了三十年的塔莉各种指责与排挤,这些都是为了逃避,是的,那就是逃避,只因为她身上有太多凯蒂的影子,看见她就会想起失去的挚爱。

或许有人会说,男人应该是坚强的,在面对家庭变故时更应该镇定,而不是像强尼一样表现出巨大的悲痛和做出一系列不理智的举动。

人都是有感情的,面对爱人的离去,如果能够不失分寸、不失礼节、不失身份地做着一切该做的事。我只能说这样的男人不是无情就是冷血,当然,还有一种理解,这个男人有足够强大的内心。

还记得那句“男儿有泪不轻弹,只是未到伤心处”。你我皆凡人,又何必去苛责别人对巨大悲伤缓慢的消化和自我疗愈能力呢?

妻子的离去,使得强尼沉浸在巨大的悲伤与无措中,为了逃避,他甚至没有和任何人商量,就定了机票,强行带着儿女们去度假,而后搬家。

此后的几年,女儿玛拉越来越叛逆,大麻、毒品、自残以及混乱的生活……这些都是大家不愿看到的,眼睁睁看着她的堕落却又无能为力的感觉是多么悲痛。

而这些叛逆的表现又何尝不是一种逃避?玛拉将自己深深的封闭起来。自从妈妈离开后,她没有一日不为自己以前与妈妈的争吵和任性感到后悔和伤心。

塔莉一心想着凯蒂临终前的托付,作为玛拉的教母,她将玛拉当成自己的亲生女儿一般爱护着。可是,想真正做好又谈何容易?她自小没有享受过母爱,为了事业更是放弃婚姻放弃了做妈妈的机会,而今,面对一个正值青春期又痛失妈妈,用冰冷将自己层层包裹起来的女孩,她又如何能够做好妈妈这个角色?

看着玛拉的撒谎与堕落,她自责并痛恨自己。一次次沉浸在失去挚爱姐妹的痛苦中无法自拔,当最终想要振作起来时,却因当初为了陪伴凯蒂最后的时光,而毅然丢下工作的举动得罪了行业内的某些人,导致自己在行业中举步维艰。

塔莉,曾经的行业传奇,如今却被行业抛弃。打击并非这一个,长期的悲痛使得她患上了恐慌症,不敢出门,离不开药物和酒。直到有一天,开车出门,看到前方那根柱子。

为什么非要等到悲剧之后才能看清生活的原貌?

一场车祸,将原本碎裂的家人和破碎的心重新聚拢起来。大家在等待奇迹,等待塔莉醒来的那一年中,开始反省、检讨并正视自己的内心,开始真正尝试着去面对去改变。

强尼为自己当初的懦弱深深自责,他尝试着改变心态,一切都慢慢向着好的方向发展。

玛拉为自己对塔莉的背叛和出卖感到深深的恐慌,她害怕再一次的失去。爸爸花白的头发和有些佝偻的身体,让她明白,并不是她一个人活在深深的悲痛中。

白云每日坚守在女儿身边,谁能想到她的成长中经历了那么多的恐惧与无助,痛失所爱后的堕落在经历了几十年的非人生活后,终于开始觉醒。

真正的生活就藏在每时每刻之中,藏在我们的呼吸吐纳之中。她不再喝酒,也不再吸毒。只要生活是健康的,每一秒钟都是胜利。她想要做回多萝西,做回塔莉的妈妈。

人的一生难免会走错路,但不管怎样,路还是要走下去的。过去和未来,你只能改变后者。强尼做到了,玛拉做到了,多萝西也做到了,并且做得相当出色。

请始终相信,勇气中蕴含着温暖与力量,而爱,能够创造永恒与奇迹。

塔莉在昏迷中沉浮,时光在不停交错着。翻身,凯蒂就陪在自己身侧,她们又回到了那个没有萤火虫的萤火虫小巷,她们一起偷偷骑自行车张开双臂从萨默山上冲下来。再一个翻身,她没入无尽的黑暗。就在样浮浮沉沉中,一年的时光在家人们的焦急、期待、精心护理中悄悄滑过。

因为相信,因为不放弃,在大家一天一天的同心坚持下,塔莉终于睁开了眼睛,回归是幸福的开始。

因为大家都已深深意识到,失去的会以另外的方式永远存在,而拥有的需要加倍珍惜。

《再见,萤火虫小巷》 再见,那如潮的悲伤,再见,那一蹶不振的低谷人生。

用心过好每一天。把抽象的人生化作可以把握的每一天。陈词滥调同样可以表达亘古不变的真理。把每一天的生活记下来,可视化,人生便更有意义和丰满(刘融飞说的)。

我并不认为必须读完《萤火虫小巷》才能读《再见萤火虫小巷》,甚至我也不太喜欢《再见》的表达方式,倒叙,讲故事,第六感,灵魂,书中的行文表达感情太过于真挚,真挚完美到我觉得不够真实,但是依然被感动得稀里哗啦,以至于那天在丝域养发店,我突然泪如雨下,吓坏了我身后为我护理头发的小姑娘。

书中青春期的孩子的叛逆和心理问题让我共情同时更多让我有些恐慌,书中描述的就是14岁的青少年,而我的大女儿刚好14岁,恐慌到我赶紧放下读完的书本,去姐姐房间陪了她好一会儿,然后默默地庆幸自己。

一切的转好都从塔莉的车祸,生死边缘开始,为何总是要等到快要失去才能去努力珍惜,假如不是快要失去是真的失去怎么办?假如我们没有女主那么幸运怎么办?

所以,唯有珍惜,不论过去。这是我从书中感同身受的,珍惜朋友,珍惜爱人,珍惜孩子,还有父母,兄弟姐妹。

突然真的好害怕失去,失去自己最爱的人,我拜托老天,不要那么残忍,我们绝对不会放弃,我们会拼尽全力,我们会抗争到底。